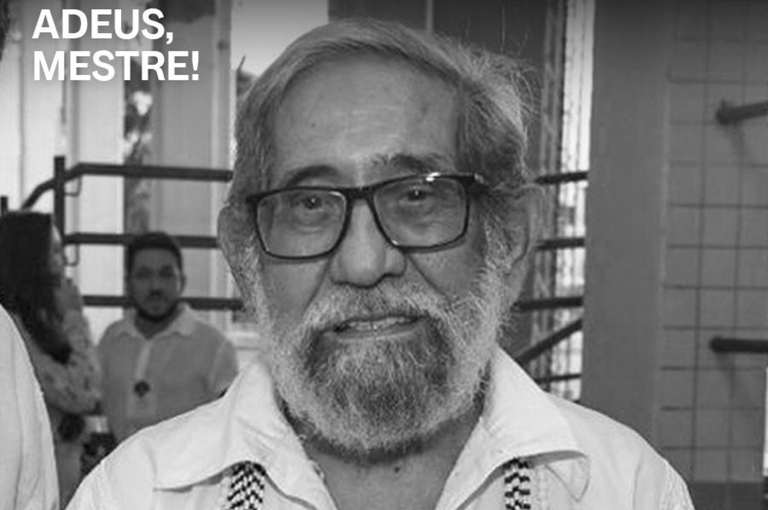

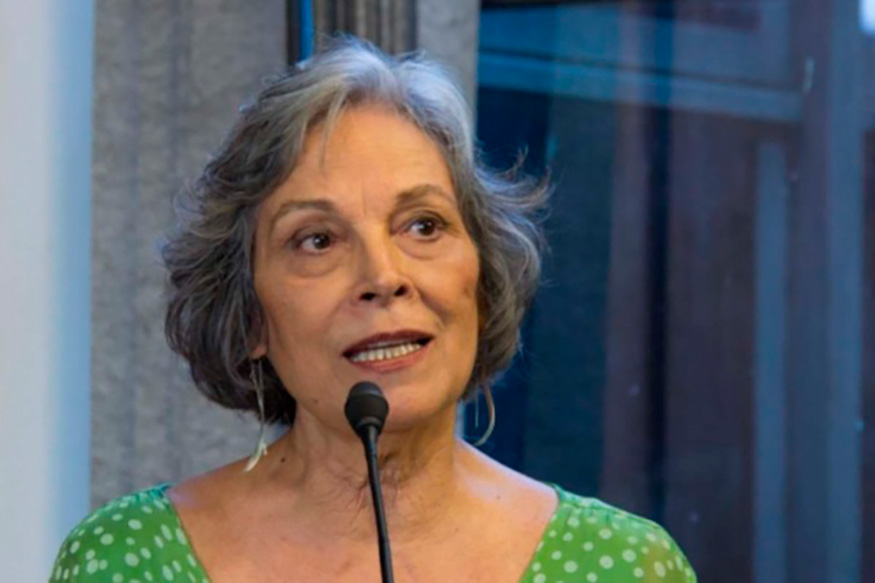

Sergio Miceli (1945-2025), nenhuma paixão desperdiçada

Por João Victor Kosicki (COI/USP) e Lidiane Soares Rodrigues (UFABC)

[Nota escrita a convite da ANPOCS]

Sergio Miceli se foi. Mas ele e sua obra permanecerão no centro das controvérsias em torno dos temas a que se dedicou – indústria cultural, intelectuais e Estado, modernismo, cooptação, criação artística, elites. Os livros A noite da madrinha e Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945), oriundos de sua titulação de mestrado e de doutorado, encontram-se entre os últimos resultantes de um contexto no qual ainda era possível dissertações e teses dividirem o tempo entre um antes e um depois delas, cindindo os pares, segundo uma linha nítida: adeptos e desgostosos. Para o “arrepio” da visão convencional em torno da cultura, Sergio Miceli alterou os princípios de apreensão e de percepção de seus objetos – uma revolução simbólica, se quisermos. E sempre dizia que não fez isso sozinho, insistindo no caráter ambivalente da produção da sua tese, entre os acicates da tradição autoral uspiana e o espírito de equipe que a coleta empírica da pesquisa exigiu. Essa dimensão coletiva pontilhou todo o seu percurso, ela dinamizava seu trabalho.

Gostaríamos, por isso, de falar do magnetismo singular com o qual Sergio sustentava suas tomadas de posição, exercendo uma atração irresistível sobre gerações de estudantes. Quem sofreu disso teve de aprender o sentido de expressões desconcertantes (a seguir, destacadas em itálico).

Sergio tinha uma exatidão expressiva espantosa que alcançava por meio de uma oscilação entre a solenidade científica e léxico profano. Quando enunciado em sua voz inconfundível, tão grave quanto o conteúdo do que nos cobrava, o recado era dado nos termos memoráveis do micelês. A relevância dele mereceu a atenção de Fernando Pinheiro, na cerimônia em que Sergio foi ungido como professor emérito da USP. Ele sugeriu ser este uma espécie de incarnação de uma disposição anti escolástica que correspondia a uma prática pedagógica impossível de ser efetuada de outra maneira senão pela ação performática. Tentamos falar dela nesta pequena nota pois é devastador saber que nunca mais poderemos experimentá-la, senão pela memória.

Era impossível não ser fisgado pela presilha depois de ver Sergio arguir, debater, opor-se, criticar. E não falamos de Sergio contra seus adversários (aliás, muitos). Não. Falamos de nós mesmos e do privilégio de sermos lidos, arguidos, criticados, desafiados, instados por ele.

Quando Sergio mergulhava em nossos textos, era de arrepiar, havia sempre a expectativa tensa. E quem se preparasse para o debate, supondo saber o que viria, acabava desbaratinado. A cobrança por uma sociologia ancorada no controle desabusado das fontes e por uma visão apaixonadamente desencantada do objeto eram certas. No entanto, na discussão, ele entrava em uma espécie de transe e nos conduzia a uma noite de free jazz. Amadores, em nossa iniciação ao estilo, percebíamos tudo como uma espécie de desarranjo. Mas quanto tempo se leva para descobrir as regras da subversão, especialmente a jazzística, que era a dele? Apesar de possíveis desconfortos derivados dessa experiência, nós a desejávamos. A gente sentia a pressão dele subir, a nossa subia também. O trabalho – e nós mesmos, inclusive nosso corpo – jamais saíamos os mesmos depois de uma miscelânea. Era trepidante ser alvo do estilo sincopado, da provocação inquietante, do qual a embocadura do argumento?. Em suma, da intervenção enxuta, incômoda e sempre decisiva. Sergio, leitor arguto, abria um caminho a seguir para o qual não havíamos atinado.

Os litígios que Sergio enfrentou para construir uma posição inconfundível e própria no espaço intelectual brasileiro foram numerosos. A obra do homem e o homem como obra esperam que lhe rendamos a homenagem mais cerebrina. Não é o momento oportuno e nem o espaço para tanto. Por ocasião de sua passagem, só somos capazes de sentir e lembrar da vibração com a qual ele transmitia sua própria paixão pela vida e pelo trabalho intelectual. Aos 80 anos, depois de publicar um livro sobre Carlos Drummond de Andrade, quem o encontrasse em sua sala na Edusp, o veria preparando uma nova pesquisa com entusiasmo, saberia de um novo livro bárbaro ou de alguma resenha fraca do London Review of Books. Nos últimos tempos, Sergio andava “menos duro”. Mas quem estivesse trabalhando com ele numa nova coletânea sobre a sociologia brasileira, seria uma vez mais, lida com paixão, escrutinada sem piedade e semanas depois ouviria um inusitado “olha, desculpe, disseram que exagerei” – uma honraria excêntrica a que responderia “deixa disso, Sergio, duelar contigo me honra”.

Sua forma de existir dependia de uma dedicação ao trabalho sem peias, de uma intensidade sem freios e profundamente afetuosa. A sociologia que ele exigia de nós era indissociável da energia com a qual se entregava a tudo que fazia. Era uma pessoa extraordinária que agia segundo um princípio vital: nenhuma paixão desperdiçada. Por isso, ele extraiu o melhor de todos nós.