Por Diogo Lyra

Publicado originalmente em 24/10/2022

#Eleições2022 | Em 1993, um dos autores da chacina de Vigário Geral revelou que os grupos de extermínio formados por policiais instituíram uma caixinha coletiva para “financiar campanhas de delegados, oficiais, gente grande, nas próximas eleições”. A ideia era “colocar uma na Assembleia, outro na Câmara, pra ter padrinho (…) a quem recorrer”.

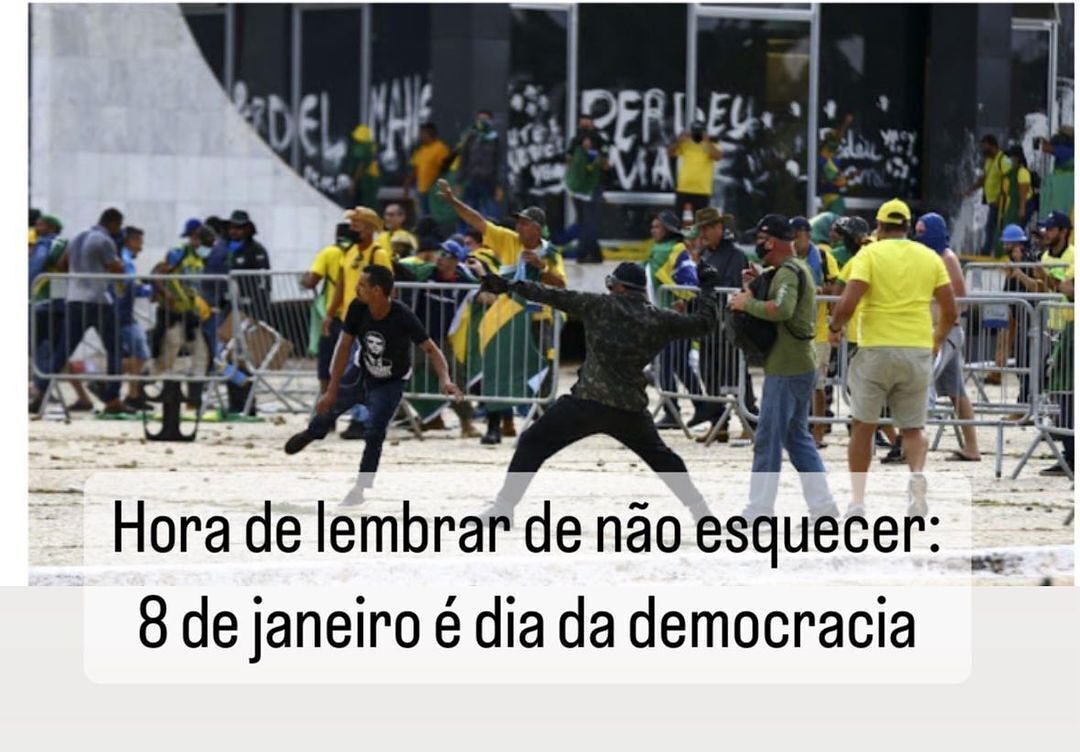

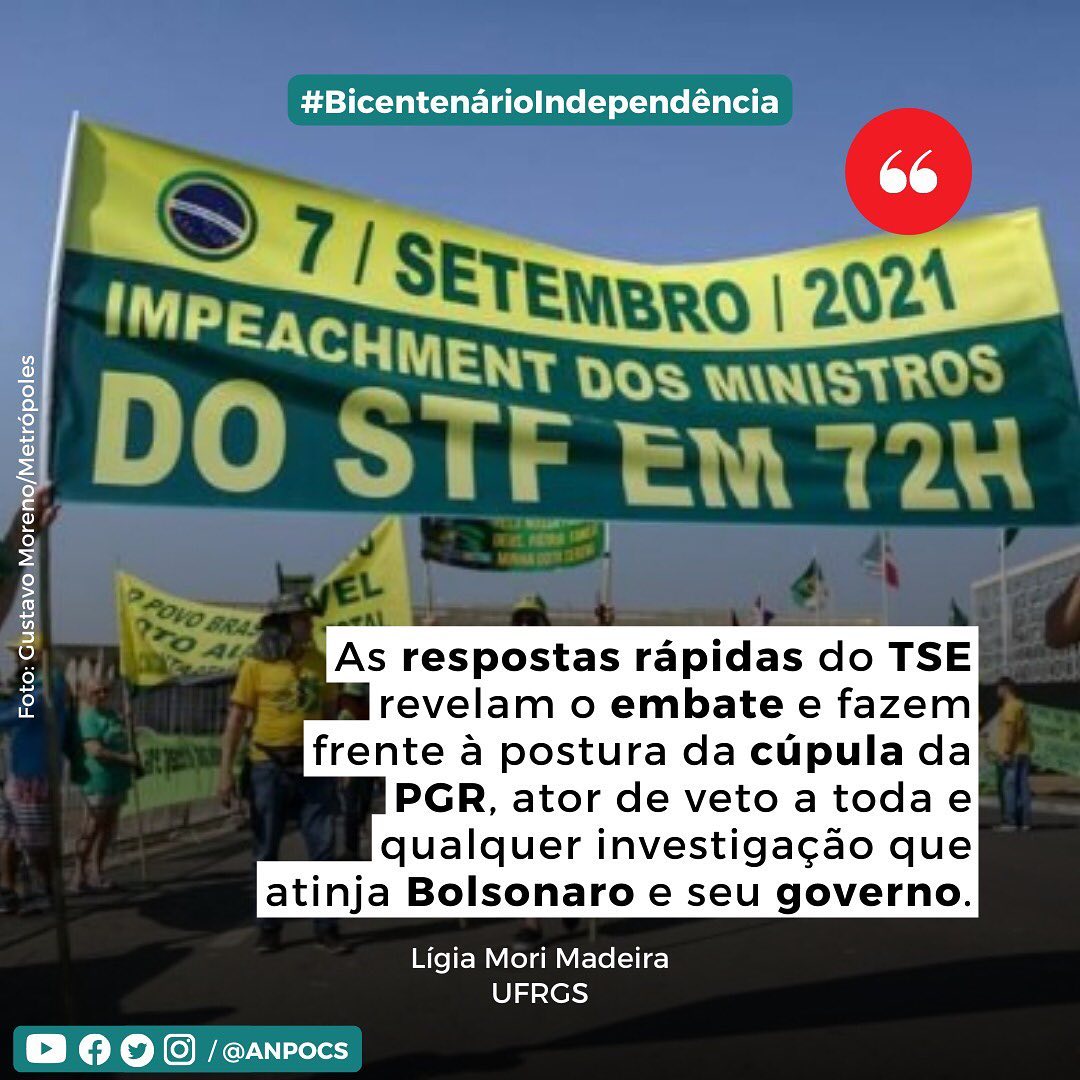

A influência das milícias sobre as eleições foi detectada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no pleito de 2006. À época, o então presidente do TRE considerou ser de “extrema preocupação” que as zonas dominadas por milícias tivessem garantido a eleição de candidatos da área de segurança. Em 80% desses territórios, ao menos um policial, bombeiro ou militar reformado se elegeu. Em 2022, o fenômeno se nacionaliza, consolidando um processo iniciado em 2018 com a onda bolsonarista. Dados do TSE apontam 1800 candidaturas oriundas das forças de segurança em todo Brasil. Somente no Rio de Janeiro, foram 89 candidatos com esse perfil.

De 2006 a 2022, as milícias tiveram uma expansão territorial de quase 400% na região metropolitana do Rio. Elas exploram cada aspecto vital à reprodução da vida material dos moradores: energia, deslocamento, segurança, moradia, comunicação, alimentação e água. O controle desses mercados requer alianças com forças políticas convencionais, configurando uma relação de mutualismo com o Estado que as distingue de todos os outros grupos armados.

As milícias são uma ameaça à democracia, mas também produto direto de suas falhas. A manutenção da licença para matar do regime autoritário concedida pelas instituições democráticas às polícias constitui seu núcleo gerador. É a partir dela que a vida se precifica e a vontade política é capturada.

Diogo Lyra. Coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENI/UFF (@geni.uff)

*Este post não representa necessariamente a posição da ANPOCS.