Por Mariana de Moraes Silveira

Publicado originalmente em 21/01/2024

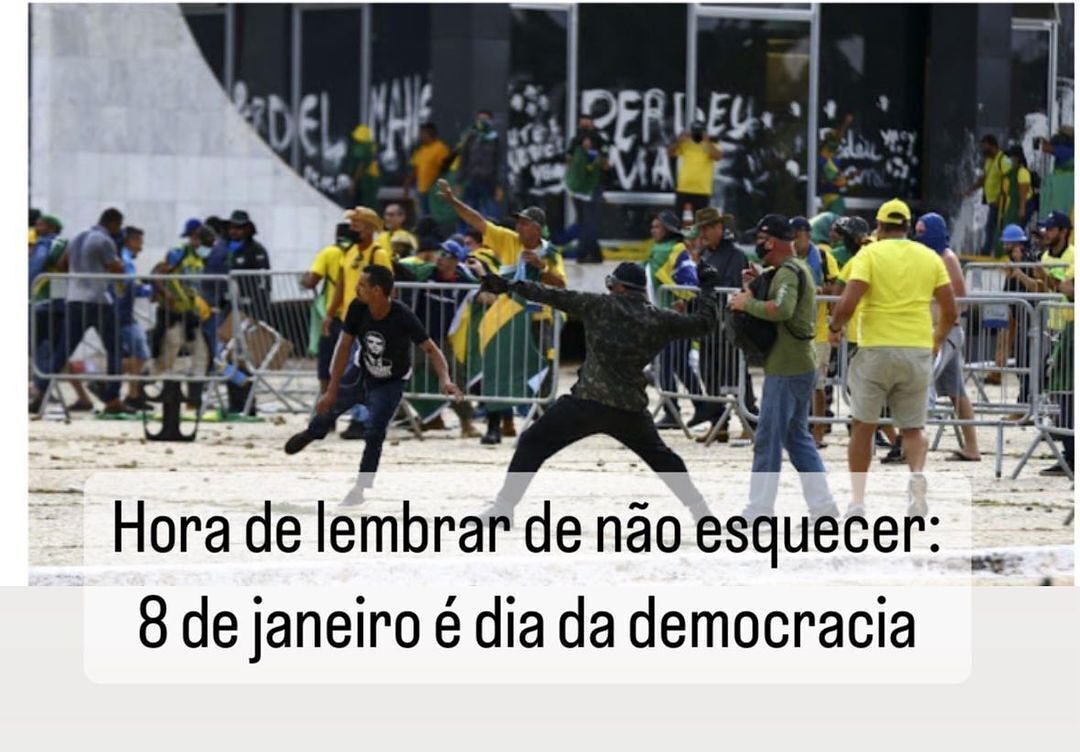

#AbreAspas | Desde seus primeiros usos, nos trabalhos do jurista polonês de ascendência judaica Raphael Lemkin em meados dos anos 1940, o conceito de genocídio esteve no centro de acaloradas polêmicas. Procurando dar conta de violências vistas como inéditas e relegar as atrocidades do nazifascismo ao passado, a categoria foi logo consagrada em uma convenção das Nações Unidas (1948). Nos últimos anos, o termo vem sendo recuperado para denunciar a catastrófica condução da pandemia da covid-19 no Brasil, as ações e omissões que permitiram o avanço do garimpo ilegal sobre o território Yanomami, os ataques à Palestina…

A multiplicidade desses usos aponta para uma tensão que atravessa o conceito. A definição de genocídio consolidada no direito internacional é deliberadamente limitada. Ao longo da negociação do tratado na ONU, os interesses de grandes potências em manter impérios coloniais, evitar responsabilizações por práticas racistas e/ou perpetuar perseguições políticas restringiram a abrangência da norma e dificultaram condenações. Ao mesmo tempo, o termo mantém um inegável apelo político, midiático e popular: é o “crime dos crimes”.

Nesse cenário, o conceito de genocídio tem funcionado como uma arma em lutas políticas as mais diversas, como no processo contra Israel aberto junto ao Tribunal Penal Internacional em dezembro de 2023 – uma iniciativa da África do Sul apoiada pelo Brasil. Essas disputas sugerem a importância de, em meio a demandas por justiça e reparação, ir além da lógica binária de que ou há, ou não há genocídio (necessária em processos judiciais, é verdade). Elas nos convidam, igualmente, a procurar outros horizontes de referência além do Holocausto, a enxergar genocídios que possam estar aqui, mais próximos.

Mariana de Moraes Silveira. Departamento de História, UFMG

*Este post não representa necessariamente a posição da ANPOCS.